Zahlen und Fakten

Diese Seite enthält Wissenswertes rund um die Gesetze, die die Durchführung von Tierversuchen regeln, sowie Informationen über den Beantragungsprozess und über die Prinzipien, nach denen Tierversuche in Deutschland durchgeführt werden können.

Tierversuche sind in Deutschland und der EU sehr streng geregelt.

In Deutschland ist Tierschutz Staatsziel und seit 2002 im Grundgesetz in Artikel 20a verankert: "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung."

Tierschutzgesetz

In Deutschland gibt es seit 1972 ein , das bestimmt alle Tiere zu schützen - auch Versuchstiere. Die Gesetzesgrundlage wurde 2006 und 2013 überarbeitet mit dem Ziel das Tierwohl zu schützen. In §1 ist eindeutig geschrieben: "Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen."

Somit lässt das Tierschutzgesetz tatsächlich Tierversuche zu, indem im §7a vor dem Gesetz gültige „vernünftige Gründe“ aufgeführt sind, z.B. Grundlagenforschung, Erkennen oder Beeinflussung von physiologischen Zuständen in Mensch und Tier, die es erlauben, dass wissenschaftliche Experimente mit Tieren durchgeführt werden.

Richtlinie 2010/63/EU und Tierschutzversuchstierverordnung

Der Tierschutz soll EU-weit gleichen Anforderungen unterliegen und damit wissenschaftliche Ergebnisse besser vergleichbar sein. Die „Zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere“ ist 2010 erlassen worden und wurde daraufhin in allen europäischen Ländern in nationales Recht umgesetzt bzw. Vorgaben in bestehende Gesetze integriert. Im Jahr 2013 wurde nicht nur das Tierschutzgesetz novelliert, sondern das Tierschutzrecht mit einer .

Das 3R-Prinzip ist das grundlegende ethische Prinzip der Versuchstierkunde. Dieses Prinzip wurde in der europäischen Richtlinie 2010/63/EU verankert und hat damit eine rechtlich bindende Maßgabe für alle EU Staaten bekommen. Die Vorgaben aus dieser EU-Direktive wurden in 2013 in nationales Recht überführt.

Begründet wurde das 3R-Konzept bereits 1959 von William Russel und Rex Burch ("The Principles of Humane Experimental Technique").

Wofür stehen die 3R?

Replace ("Vermeidung"): Wann immer möglich muss ein Tierversuch durch eine Alternativmethode ersetzt werden.

Reduce ("Verringerung"): Es dürfen nur so viele Versuchstiere eingesetzt werden, wie unbedingt nötig.

Refine ("Verbesserung"): Die Belastung der eingesetzten Versuchstiere muss reduziert werden. Hierzu zählt auch eine verbesserte Haltung der Tiere.

Wie werden die 3R am FLI umgesetzt?

Replacement

Wann immer möglich, werden wissenschaftliche Fragestellungen zunächst in der Zellkultur (in vitro) getestet, bevor ein Tierversuch durchgeführt wird. Ein weiterer Ansatz ist die Einrichtung einer neuen Abteilung für Bioinformatik am FLI. Darüber hinaus gibt es am FLI die Möglichkeit Tierversuche an Wirbeltieren zu vermeiden, indem Untersuchungen an wirbellosen Spezies wie Fadenwürmern und Fliegen oder beim Fisch an Embryonalstadien, d.h. an Fischeiern und Fischlarven, durchgeführt werden.

Reduction

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, ist es essentiell vor Versuchsbeginn eine gründliche Versuchsplanung durchzuführen. Neben der Beratung durch den Tierschutzbeauftragten, haben die Forscher am FLI die Möglichkeit einen Biostatistiker zu konsultieren. Auf diese Weise können geeignete Gruppengrößen und Tierzahlen zur aussagekräftigen Ergebnisgewinnung eines Tierversuches berechnet werden. Eine derart sorgfältige Versuchsplanung trägt dazu bei, die Tierzahlen im Versuch zu reduzieren und vor allem eine Wiederholung von Tierversuchen zu vermeiden. Zudem wurde am FLI eine Datenbank programmiert, um die Vermittlung von Tieren zwischen Wissenschaftlern im FLI zu ermöglichen, um Zuchtzahlen möglichst gering halten zu können.

Refinement

Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Tierpflegern, Tierärzten, Wissenschaftlern und Tierschutzbeauftragten wird sichergestellt, dass die Tiere im Tierversuch optimal auf das Tierwohl hin überwacht und betreut werden.

In FLI-internen Tierschutzausschuss werden regelmäßig neue Ansätze, d.h. nach aktuellem Stand der Wissenschaft, im Bereich Refinement diskutiert und auf Eignung getestet. So kann eine kontinuierliche Verbesserung des Tierschutzes am FLI erzielt werden. Zurzeit liegt der Fokus vor allem auf den folgenden Themengebieten:

- Einsatz verschiedener Haltungsanreicherungen bei Maus und Fisch

- Verbesserung des Handlings der Tiere

- Ersetzen invasiver Methoden zur Genotypisierung durch nicht invasive Methoden

- Forschung im Bereich Schmerzbehandlung beim Fisch

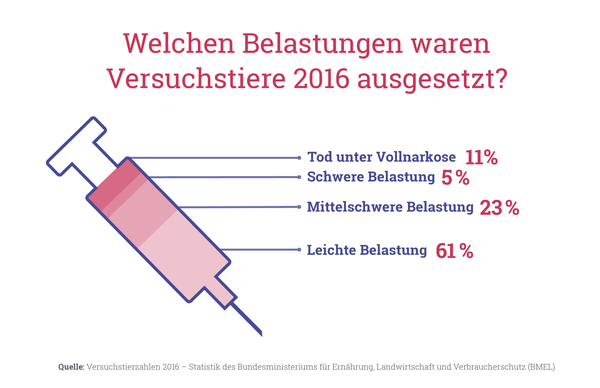

Wer Tierversuche durchführen möchte, muss vor, während und nach der Durchführung eine Bewertung abgeben, wie die Belastung der Tiere, d.h. eine Einschränkung des Allgemeinbefindens, im Tierversuch einzuordnen ist und mit welchen Maßnahmen diese Einschränkungen des Tierwohls minimiert werden können. In der werden 4 Belastungskategorien definiert:

- Keine Wiederherstellung der Lebensfunktion: Tierversuche, bei denen Tiere ohne Vorbehandlung zu wissenschaftlichen Zwecken getötet werden, oder Versuche, in denen Tiere in Vollnarkose versetzt werden, aus der sie nicht mehr erwachen, sondern in Narkose getötet werden.

- Gering: Tierversuche, in denen bei den Tieren kurzzeitige und geringe Schmerzen, Leiden oder Schäden verursacht werden, z.B. eine einmalige Blutentnahme oder eine einmalige Injektion. Dies sind Eingriffe, wie sie auch in einer Tierarztpraxis routinemäßig erfolgen.

- Mittel: Tierversuche, in denen bei den Tieren kurzzeitig und mittelstarke Schmerzen, mittelschwere Leiden oder Schäden, oder langanhaltende, geringe Schmerzen verursacht werden, z.B. operative Eingriffe unter Vollnarkose und medikamentöser Schmerzbehandlung.

- Schwer: Tierversuche, in denen bei den Tieren starke Schmerzen, schwere Leiden oder Schäden oder langanhaltende, mittelstarke Schmerzen, mittelschwere Leiden oder Schäden verursacht werden, die z.B. mit dem Tod der Tiere einhergehen, oder bei Sepsis-Forschung oder in der Krebs-Forschung. Aktuell werden keine schwer belastenden Tierversuche am FLI durchgeführt.

Tiere, die in Tierversuchen eingesetzt wurden, müssen der zuständigen Behörde einmal pro Jahr gemeldet werden. Zusätzlich muss die Anzahl der Wirbeltiere, die zu wissenschaftlichen Zwecken getötet wurden, übermittelt werden. Werden Tiere ohne Vorbehandlung zu wissenschaftlichen Zwecken getötet, ist dies kein Tierversuch im Sinne des Gesetzes, dennoch fließen diese Zahlen in die Versuchstiermeldung ein.

Wie auch die anderen EU-Staaten ist Deutschland zur Versuchstiermeldung verpflichtet. Der genaue Ablauf ist in der geregelt. In der Meldung wird Art, Herkunft und Zahl aller verwendeten Wirbeltiere oder Kopffüßer, sowie Zweck, Art und Schweregrad der Versuche erfasst. Die Zahlen werden auf der Homepage des veröffentlich und können von jedem eingesehen werden.

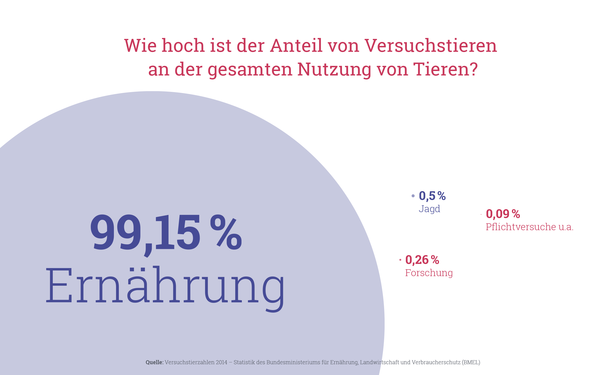

Der Anteil der Versuchstiere an der Gesamtnutzung von Tieren ist relativ gering.

Um einen Tierversuch in Deutschland durchzuführen, bedarf es einer Genehmigung durch die zuständige Behörde. In Thüringen ist das das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV), eine obere Landesbehörde des Freistaates Thüringen.

Das Antragsgenehmigungsverfahren beginnt, indem der Wissenschaftler einen behördlichen Tierversuchsantrag ausfüllt. In diesem Antrag ist detailliert und umfassend zu erläutern, warum das Tierversuchsvorhaben unerlässlich ist, um eine bestimmte wissenschaftliche Fragstellung zu beantworten und weshalb man dafür Tiere einsetzen möchte. Der Wissenschaftler muss in diesem Zusammenhang immer erst prüfen, ob nicht Alternativmethoden eingesetzt werden können und er muss darlegen, dass er ausgiebig geprüft hat, dass die Fragestellung noch nicht weltweit untersucht wurde.

Wenn der Tierversuch wissenschaftlich begründet als unerlässlich dargelegt ist, müssen für die Umsetzung eines Tierversuches vorrangig die „R´s“ „Reduction“ und „Refinement“ umgesetzt werden. Nach diesen tierschutzrelevanten Gesichtspunkten wird ein Tierversuchsantrag zunächst durch den Tierschutzbeauftragten geprüft. Dieser berät den Wissenschaftler und gibt Vorschläge im Hinblick auf die Umsetzung des Tierschutzes im Versuchsplan. Mit Einreichung des Tierversuchsantrages wird eine unabhängige Bewertung (Stellungnahme) des Tierschutzbeauftragten an die genehmigende Behörde eingeschickt. Diese prüft den Antrag und wird dabei von einer sog. §15-Kommission (Tierschutzkommission) fachlich beratend unterstützt. In dieser Kommission sitzen Fachleute wie Wissenschaftler, Ethiker, Statistiker und nicht wissenschaftliche Vertreter von Tierschutzorganisationen. Sie bewerten ebenfalls nach bereits genannten Kriterien den jeweiligen Antrag. Erfüllt ein Antrag alle tierschutzrechtlich relevanten Kriterien, dann wird dieser genehmigt.

Wenn der Antrag genehmigt wurde, darf der Tierversuch durchgeführt werden. Die weiterführende Kontrolle über die Durchführung und Dokumentation eines Tierversuches findet dann intern durch den Tierschutzbeauftragten statt und extern durch den Amtstierarzt vom Veterinäramt. Diese amtstierärztlichen Kontrollen erfolgen u.a. unangekündigt. Zusätzlich werden vom Wissenschaftler Zwischen- und Abschlussberichte eingefordert, um Daten und Fakten zum Verlauf des Tierversuches zu dokumentieren. Sollte bei diesen Kontrollen, sei es durch den Tierschutzbeauftragten oder den Amtstierarzt, Abweichungen festgestellt werden, wird ein Tierversuch gestoppt werden.

Kontakt

Dr. Beate Hoppe

Tierschutzbeauftragte

+49 3641 65-6605

Links

Video

"Das 3R-Prinzip: Replace Reduce Refine"

Weitere Informationen zum

Genehmigungsverfahren für Tierversuche